マーケティングの代表格である「展示会」は、どのような役割を担い、なぜ必要なのか。この根本的な問いに対して、長年にわたり展示会ビジネスを手掛けてきた堀氏と管埜氏が対談を通じて思いを語る。展示会ビジネスの魅力とは何か、未来の展示会とはどのような姿なのだろうかを問う。(聞き手=池上龍朗)

※本記事は展示会専門紙『見本市展示会通信』に掲載した内容を編集したものです。

展示会との出会い

ーーまず、最初にお二人の展示会との出会いについて伺いたいです。どのようにして展示会と出会ったのですか?

管埜 私の場合、展示会に強く惹かれたのは海外の展示会がきっかけです。音楽雑誌に関わっていたときに、ドイツの「Musik Messe」やアメリカの「NAMM Show」という大きな楽器展示会に出向きました。これが「自分もこんなビジネスの世界に入りたい」と思った大きな動機でした。

管埜 寛之 氏 ーー管埜さんが業界に入った頃、展示会はどのような時代だったのでしょうか?

管埜 具体的に言うと、1980年代前半ですね。その頃、東京モーターショーのような、日本風の展示会がすでに存在していたことは後から知りました。ただ、その時はそれほど真剣に見ていたわけではありません。おそらくその頃、民間の主催者は少なかったのではないかと思います。

ーー堀さんの場合はどのような出会いだったのでしょうか?

堀 私はもともと広告会社にいました。広告会社で展示会というものを見てきましたが、広告のゴールはブランドビルディングやイメージの構築です。その中で、展示会に興味を持った理由は「費用対効果」がはっきり見える点でした。

堀 正人 氏 ーーすごくわかります。新しいビジネスモデルに携わる楽しさが伝わりますね。

堀 展示会の魅力は、ゼロから自分のアイディアでビジネスを創れることですね。既存の商品に何かをプラスするのではなく、完全に自分の発想からスタートできるのが大きな魅力です。

管埜 いわば「メーカー型ビジネス」ですよね。ソニーのようにイノベーションを重視して新しいものを生み出す発想に近いと思います。受注型のイベントやコンベンションが多い中、ゼロから商品を開発して価格なども設定する経験は、なかなか得られないものですよね。

堀 同感です。会社の中でも「作業」「仕事」「ビジネス」と3つの段階があると思います。そのうちの「作業」は指示されたことをこなすだけ、「仕事」は決められた役割を果たすこと。でも、「ビジネス」はゼロから作るものです。展示会にはその「ビジネスを作る」魅力があるのですよね。

展示会というビジネスモデル

ーーなるほど。では次に展示会のビジネスモデルについて、昔と今、そして未来をどう見ているか、少し話を聞かせてください。私がこの業界に入ったのは20年くらい前で、当時は社団法人系の展示会が主流でした。でも、アメリカに行ったら全然違う展示会の姿があって。お二人がその変化をどう感じているのかにも興味があります。

管埜 私は出版業界も経験してから展示会業界に移ったんですが、展示会ビジネスで特に良いと思ったのは「お金が先に入ってくるビジネスモデル」だということが大きな驚きでした。

堀 よく海外のビジネスマンから「日本の展示会はビジネスを追求していく手段としては、甘い」とか、「ただの大人の遊園地みたいなものだ」って言われることがあるんです。でも、日本の展示会にはまだまだ成長の余地がありますよね。商談やROI(投資収益率)をもっと追求していかなければならないと思います。

管埜 そうですね、そして、その機能をもっとわかりやすく説明することが大切です。

堀 そういう意味では、やはりもっと仕入れや購買の場としての展示会を目指すべきだと思います。商談が契約に結びつくような仕組みを作ることが重要です。

ーーそうした機能をもっと強化していくべきですね。

堀 来場者数の管理も重要ですが、もっと先を見据えた対応が必要です。

管埜 また、展示会場内でのリアルタイム・データも活用できるようにしていくべきですね。

堀 そうすることで、出展者にとっても魅力的な展示会になると思います。リアルな出会いから生まれる真剣な商談の場を提供することが大切です。AIやIT技術を活用して、さらに魅力的な展示会を作り上げることが求められていますから。

管埜 そうですね、AIの役割が増えてきますし、DX(デジタルトランスフォーメーション)も進んでいますからね。

堀 たとえばアメリカの展示会は本気でビジネスに直結するように取り組んでいるのに、日本はまだそうではないんですよ。来場者にお金を払ってまで参加をお願いする、つまり「招待バイヤーとして来てくれ」とお願いするのは本当にすごいと思います。未来を見据えた考え方ですよね。

管埜 登録の話の続きになるのですが、アメリカの展示会では、出展者も全員レジストレーションしています。日本ではまだ一般的ではないですが。

堀 確かに、出展者同士のマッチングによりビジネスがスタートすることも多いですからね。

管埜 1997年に「COMDEX Japan」を開催した際、アメリカ風の来場事前登録手法をそのまま導入するよう米国本社から要請されました。当時、まだEメールが普及しておらず、FAXで事前登録を行いましたが、その登録用紙が2万件も届いたんです(笑)。というのも、事前登録しない場合は5000円の参加費を頂きますよと告知したからでした。

堀 実は私は、展示会や商談会に、新しい名称を付けたいと考えているんです。「展示会」という名称が少し古めかしく感じられるので、「新しい価値を持ったビジネスマッチング・イノベーションを起こす場」というような言葉を作りたい。

管埜 素晴らしい考えだと思います。同感です。

堀 ぜひ真剣に考えてみたいと思います。確率論の問題として、来場者数が増えれば増えるほどマッチングの可能性も上がります。ぜひ一緒に新しい名称を考えましょう。展示会に代わる言葉がないのは少しもったいない気がしています。

展示会の呼び名、現在ではどう変化?

管埜 ところで、現在言葉として「展示会」と「見本市」という2つの呼び名が国内ではあるわけですが、現在どちらが多く使われているのでしょうか?

ーー現在は「展示会」の方が多いです。「見本市」という漢字だと、「市(いち)」という言葉を若い世代が読めないこともあるようです。「みほんし?」となったり(笑)。

管埜 そうなんですね。それは驚きです。

ーーすごくショックですよね。衝撃でした。一方で、出展者がデジタル化や見える化を求めている背景があるのか、それともお二人は主催者としての義務としてそのように進めていくべきだと感じているのか。あるいは、業界としてそうあるべき、どちらでしょう?

堀 今はDX(デジタルトランスフォーメーション)が進んで、例えばラーメン店でも無人ロボットが導入されている時代です。展示会も業種に合わせて変わっていく必要がありますよね。

管埜 確かに、一般的に業界団体主催の展示会はその業界の活性化が目的で、来場者も限られていますよね。でも、民間の主催者が関わると、もっと広い層を対象にしたビジネスとしての展示会ができる可能性が高まると思います。

堀 その通りです。業界団体だけでは限界があるので、民間の主催者と協力して間口を広げる動きもあります。ただ、まだ日本ではそういった取り組みの可能性がまだたくさんありますね。

管埜 そのためにはさまざまな面で政府のサポートが必要だと思いますが、日本ではまだ変化を進めにくい点があります。なぜ日本ではこのような状況なのか考えるべきでしょう。やはり費用の負担が問題なのでしょうか?

堀 確かにサステナビリティの推進には費用がかかります。そして、それを誰が負担するのかが課題です。国や会場が負担するのか、主催者や出展者、あるいは来場者が負担するのか明確でないため、実現の速度については難しいと思います。ただ、実態としては主催者が負担しています。

管埜 現実的には、主催者が負担するしか選択肢がないというのが厳しいところですね。

堀 日本では優等生的な姿勢でサステナビリティを進める傾向がありますが、責任を持つ主体が必要です。私個人としての一つのアイデアは、会場が主導権を持つという考えです。会場側が基準を設定すれば、主催ごとのばらつきも減るでしょう。

管埜 日本の政策は一般的にガイドラインのみを作成してあとは業界に任せることが多く、資金援助はあまりありません。しかし、他の国(タイ、韓国など)では政府が資金を提供している場合もあるようです。

ビジネスマッチング機会の重要性

ーーコストとバランスの問題もありますが、ビジネスマッチングの可能性をどのように高めるかって大事だと思います。お二人はどのように考え、将来的には展示会をどうしていきたいと考えているかをお聞かせいただきたい。

堀 展示会で一番の成果物といえば「商談」、つまり「リード(見込み顧客)」を得ることだと思います。リードの獲得、つまり商談のROI(投資利益率)を高めるのが重要ですね。展示会では来場者や出展者が相互にリードを見つけられる場所でもありますし、これをどう最大化するかがポイントです。

管埜 そうなると、展示会がビジネスマッチングの場としてさらに進化することになりますね。

堀 その通りです。展示会の運営には「逆商談」というもうひとつの商談の機会もあって、例えば普段なかなか会えないバイヤーに出展者が直接話しかける場を設けたりします。ここでのマッチングはAIを活用して効率化することで、商談の精度が上がります。

管埜 それも一つの方法ですね。たとえば、コンベンション業界の展示会だと、アメリカやヨーロッパで開催されている「IMEX」ってイベントが面白いですよ。イギリスの民間企業が主催しているもので、事前にバイヤーと出展者がオンラインで当日のアポイントを取れる仕組みが整っています。

堀 商談一つが出展料よりも価値があるってすごいですね!

管埜 出展者が事前にどんな人と商談できるかがわかるので、展示会に行く意義とモチベーションがより高まるんです。それに、重要なバイヤーには主催者が旅費を負担して招待することもあるそうですよ。

堀 なるほど、面白いですね!

管埜 堀さんが先ほどおっしゃっておられたように、バイヤーを招待するには、それなりの売上が期待できる商談ができることが前提ですから。

堀 トルコのある展示会では、主催者が質の高い価値のある展示会を目指し、「参加すべき優良な出展者」を選んでいるそうです。 通常は誰でも出展できますが、ここでは業界の上位企業が出展すべきだと、主催者がこだわって選んでいるらしいです。

ーー全員が平等に参加するのは難しいですね。やはり企業の規模や費用のかけ方で違いが出ます。

堀 はい。展示会でのビジネスマッチングには3通りあって、ブースでの出会いと逆商談、そしてオンライン商談の補完があると良いと思います。特に来場できない人にもオンラインで商談の機会を提供すると良いでしょう。

管埜 そう、リアルな展示会の会期はたった2~3日間だけですからね。

堀 さらに展示会後にも例えば一定期間にテストマーケティングをできる場、販路の「出口」があると良いですね。例えば、展示会後に百貨店などで商品販売を試せるようにすれば、その展示会の「価値」が上がります。海外の展示会ではこういった「出口」があるのが魅力的ですね。

管埜 そうですね。そういうプレッシャーも必要かもしれません。展示会の持つ役割やメリットが伝わりきっていないのもあるでしょうね。

堀 同感です。「展示会」が産業やビジネスに与える影響をもっと伝えるべきですね。

(②に続く)

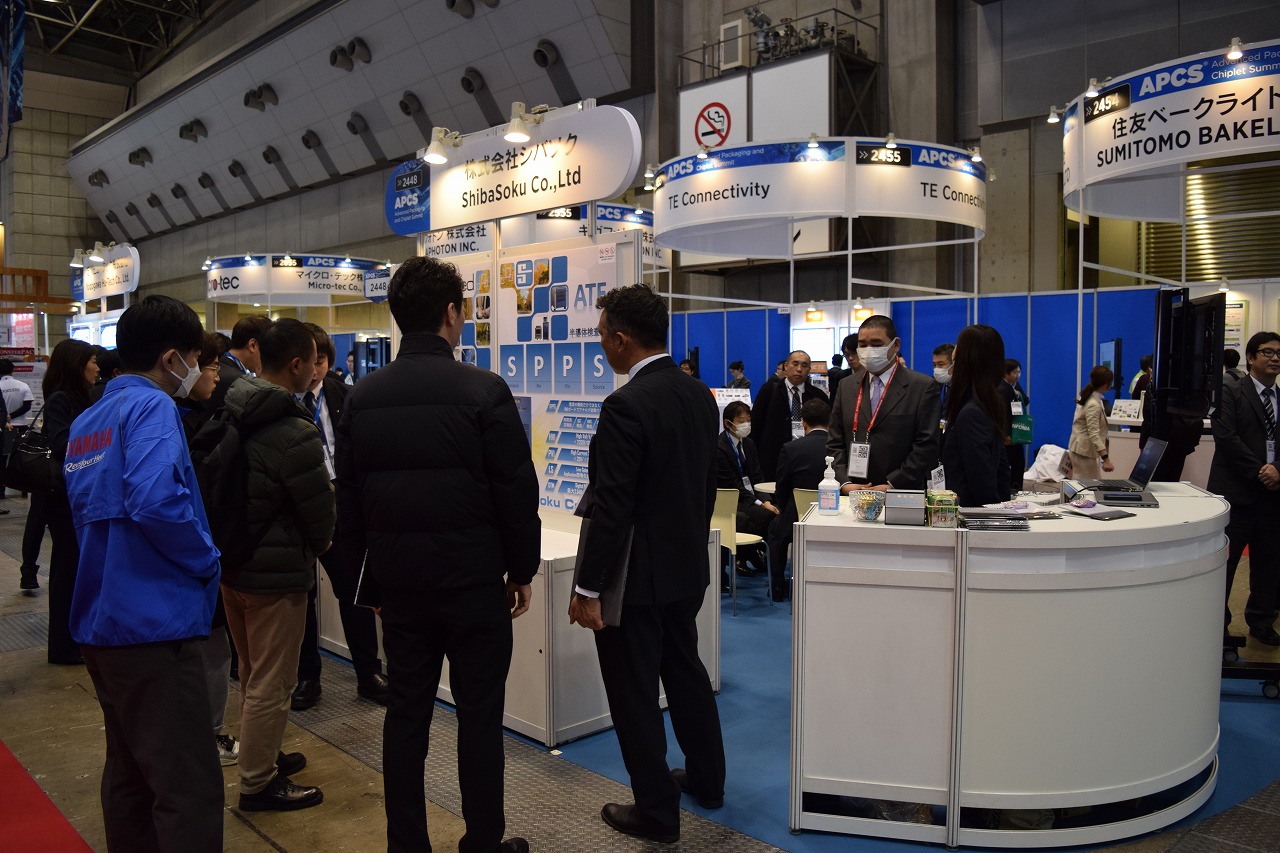

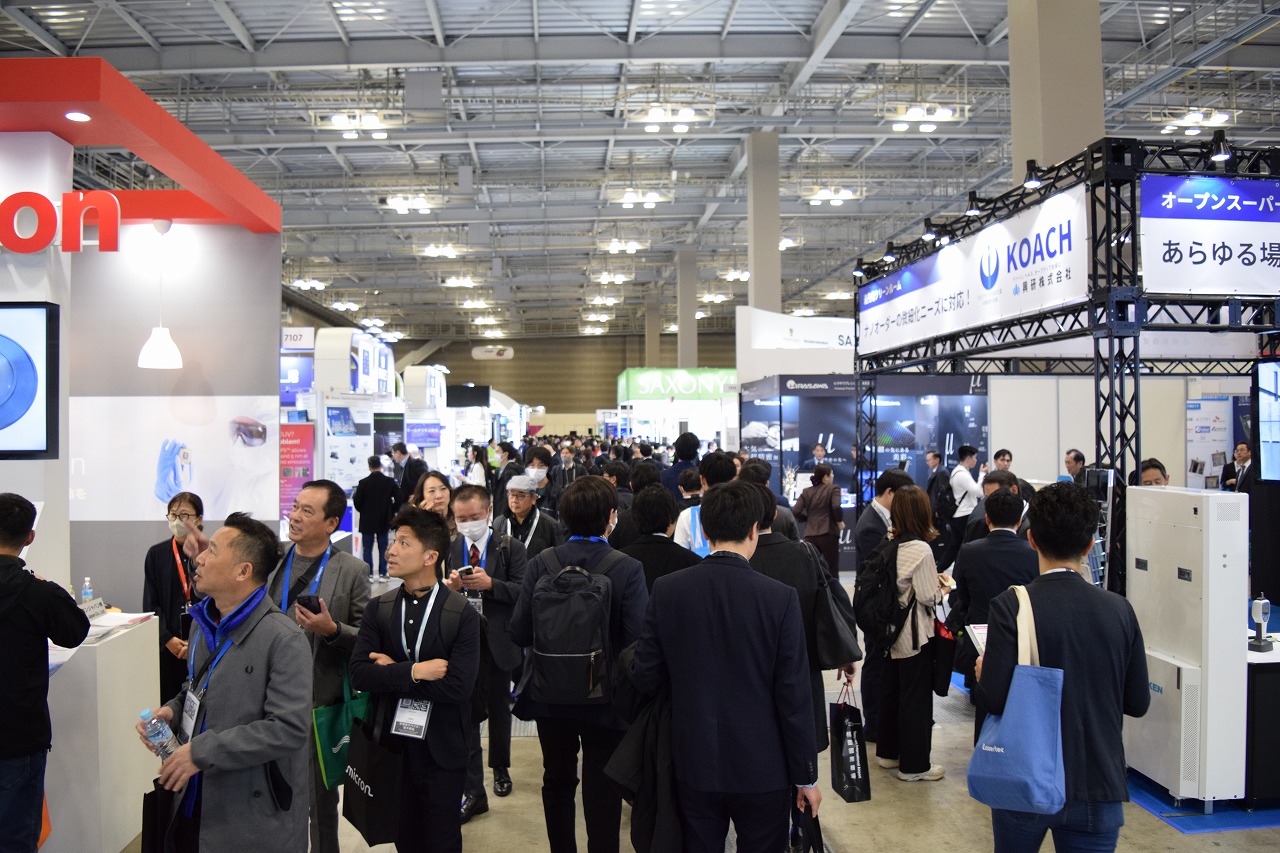

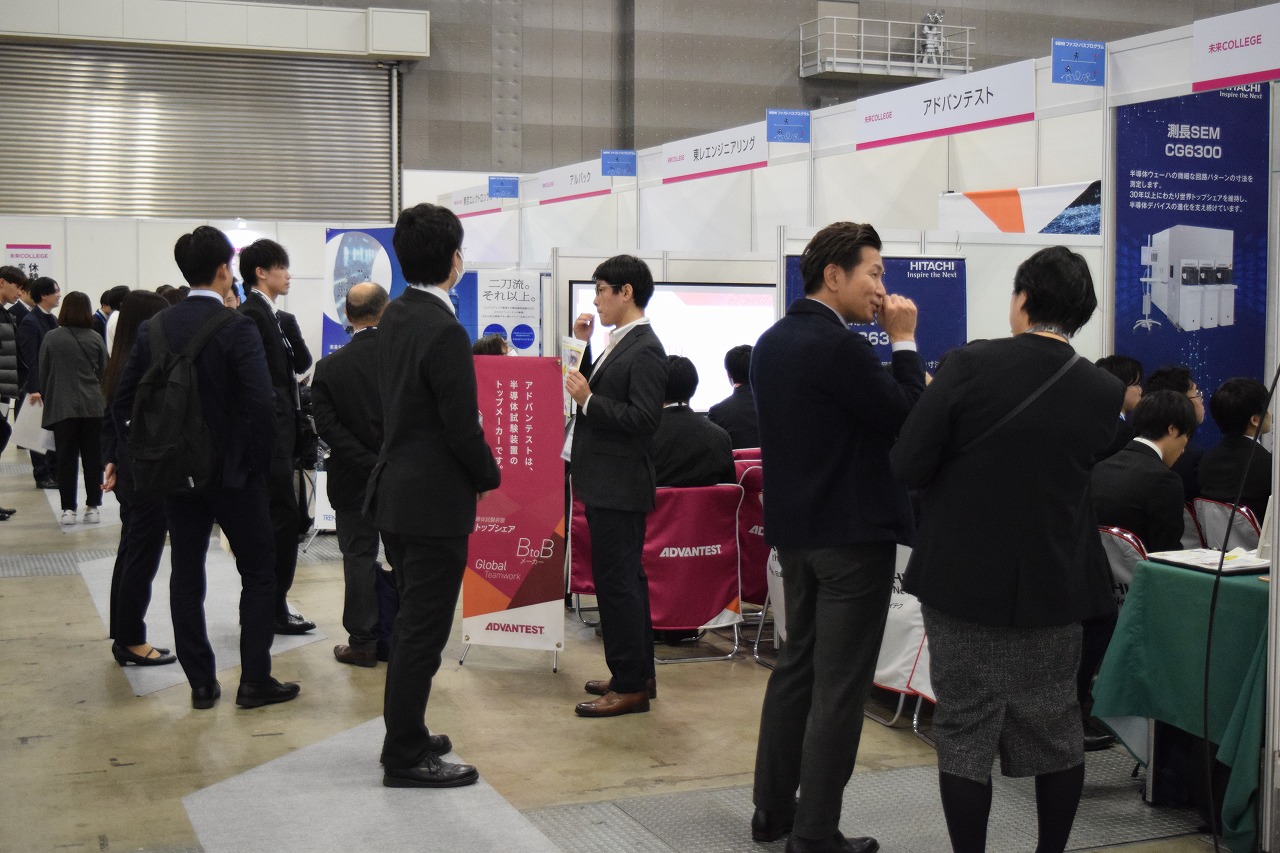

DSC_0174.jpg)

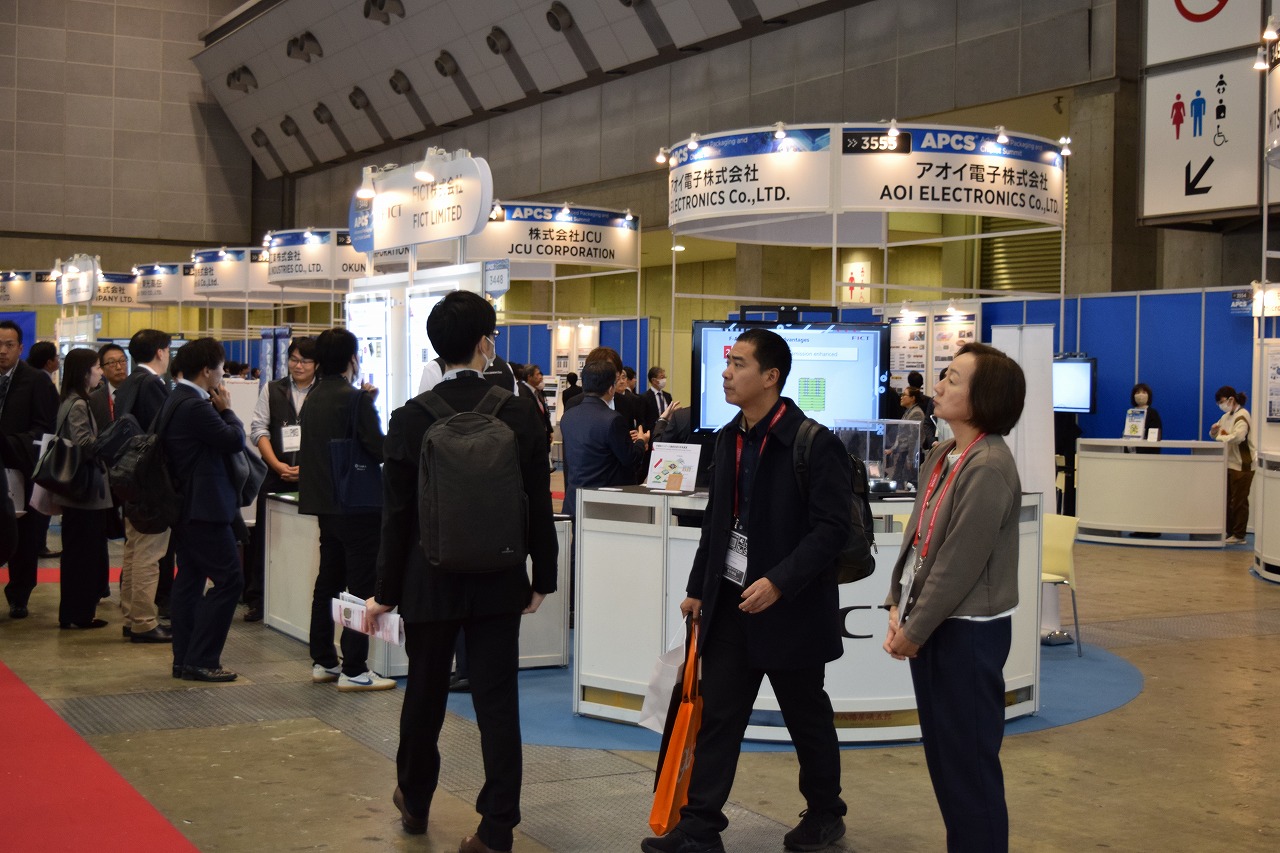

DSC_0155.jpg)