株式会社帝国データバンクは2月、全国2万6,815社を対象に、「価格転嫁」に関するアンケート調査を実施した。

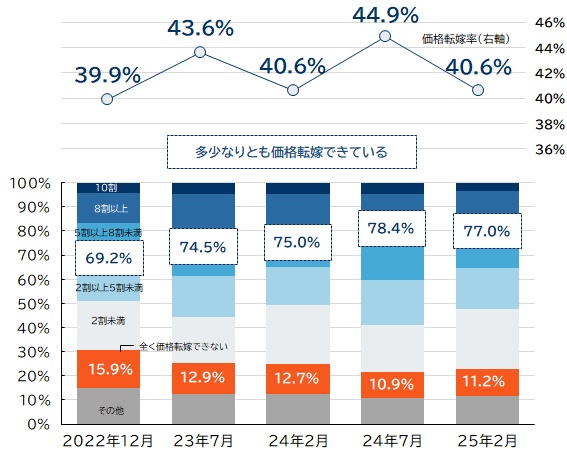

本調査によると、100%の仕入れコスト上昇に対して、何%販売価格に上乗せできたかを示す価格転嫁率は40.6%で、これはコストが100円上昇した場合に40.6円しか販売価格に反映できず、残りの6割近くを企業が負担していることを示している。

前回調査(価格転嫁率44.9%)と比較すると4.3ポイント低下し、長引く原材料費やエネルギーコストの高騰、人手不足にともなう人件費の上昇などに対して、価格転嫁が追いつかない状況を示している。

調査では、これ以上の価格転嫁を進めた場合、消費者離れや取引先から反発が起こることへの危惧、頻繁な価格改定によって取引の継続が難しくなることへの懸念から、さらなる値上げの実施が難しい現状もあると述べている。

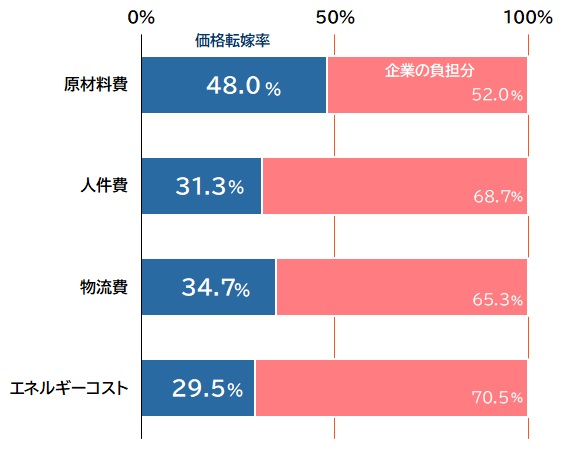

調査の結果、自社の商品・サービスのコスト上昇に対して、8割近くの企業が多少なりとも価格転嫁できていることが分かったが、コストアップに対する企業負担は6割近くにのぼっており、項目別の転嫁率を見ると、原材料費が5割程度である一方で、人件費や物流費、エネルギーコストは3割程度にとどまった。

価格転嫁に対する理解は広まりつつあるが、人件費やエネルギーなど、消費者や取引先に理解されにくいコスト上昇分については、転嫁が進みにくいようだ。

価格転嫁率の推移(全5回)と項目別の価格転嫁率

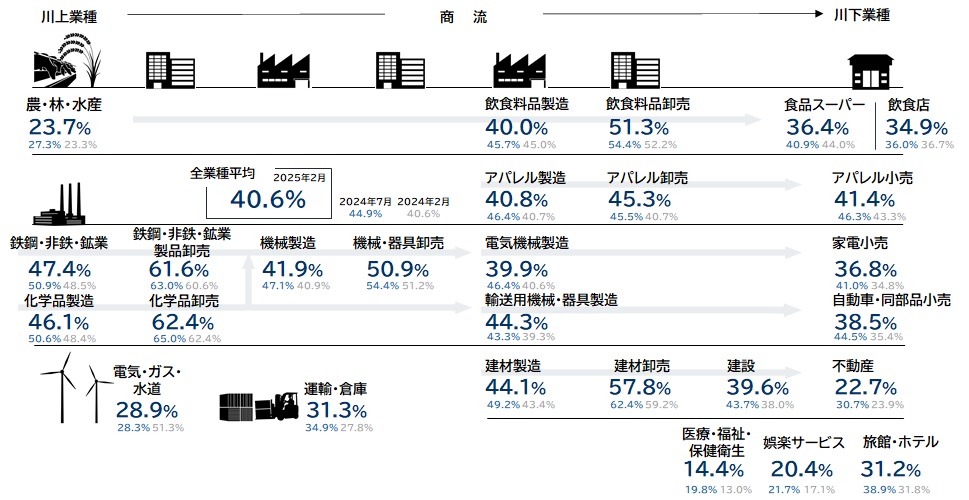

サプライチェーン別の価格転嫁は川下ほど厳しくなっている

卸売業の「化学品卸売」(62.4%)や「鉄鋼・非鉄・鋼業製品卸売」(61.6%)で6割を超えるが、サプライチェーン全体に関わる『運輸・倉庫』(31.3%)では3割台を維持しつつ、前回調査より低下した。

車両費(購入および修繕)の高騰やガソリン補助金の縮小、重層的な取引構造から直接的な値上げ交渉が難しいといった背景もあるようだ。

(帝国データバンクリリースより)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001040.000043465.html

![[座談会]映像業界の次世代経営陣に聞く 変化する業界にいかに向き合うか/日本映像機材レンタル協会(JVRA)×ピーオーピー 合同企画](https://www.eventbiz.net/wp-content/uploads/2025/03/roman-skrypnyk-gjA24divsqw-unsplash-218x150.jpg)