まず現場を経験し、プロフェッショナルへと

―入社後はどのような取り組みを行なっていますか

笹本 入社直後に導入研修を1週間、翌日からOJT研修を3カ月ほど実施します。最初のひと月は同期の仲間とともに意識を高め学び、同期との絆を深めてもらいます。3カ月の研修を受け、正式配属された後は先輩と同行しつつ経験を積み、1年が経つ頃にフォローアップを行ないます。そこで改めて同期と顔を合わせお互いに刺激をもらい、その後は自身が先輩となります。

秋山 新入社員を対象とした研修としては、社会人としての基礎を構築するための導入研修や、オリジナルの実践型研修「人づくりプロジェクト」というものを行なっています。プロダクトを作りながら、第一線で活躍するデザイナーや一流の職人とのやりとりを経て、「人と人の関係を築き、お互いのもてる能力を最大限に引き出す」ことを学びます。2年目以降は階層別研修を実施し、個の能力向上支援やマネジメント力強化、経営人材の育成などを行なっています。

また、ダイバーシティの視点や多様な人材の力を引き出すリーダーシップを学ぶ機会として、1年に1度「ユニバーサルキャンプ in 八丈島」という研修に社員が参加しており、同時に共催の立場でも運営に協力しています。

渡辺 現場を知るため、入社後は、半年から2年ほど制作の現場で学びます。空間がどのように作られているかというのが、何事においても基本なので、まずは現場を経験し、それを理解した上で、営業・デザインのプロフェッショナルへと巣立っていきます。

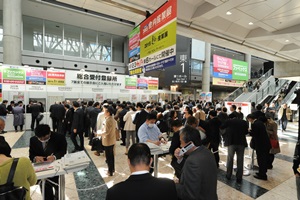

藤原 トレーナー制度を設けていて、新卒には先輩社員が必ず1人つきます。そして責任を持って、自分の子供のように育てます。4月に入社してすぐに展示会に行くことも珍しくなく、まず自分が作るものを知ってもらい、そこから先輩社員とともに学んでいくことになります。