3月11日に「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」が開催され、以下の事項が決定された。

● 「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針」の決定

● 既存3分野(介護分野、工業製品製造業分野、外食業分野)の特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更

「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針」は、これからの「特定技能制度」と「育成就労制度」の運用に関する基本的な考え方を定めるもの。

※詳細は記事下部に記載

既存3分野の特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更については、現在も運用されている特定技能制度において、人手不足状況を踏まえ早急に改正を行う必要があることに鑑み、既存3分野の運用を変更すべく、以下のように分野別運用方針の記載を変更した。

(1)介護分野

現行は認められていない特定技能外国人の訪問系サービスへの従事を認める。

(2)工業製品製造業分野

特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れ推進を担う民間団体を設立し、受入れ機関には当該団体への加入を条件付ける。

(3)外食業分野

現行は認められていない風営法の許可を受けた旅館・ホテルにおける特定技能外国人の飲食提供全般に係る就労を認める。

石破首相は「我が国における人手不足が深刻化し、外国人材の獲得に向けた国際的な競争が激化する中、この基本方針は、外国人に魅力ある労働環境を提供するための重要な指針であります。

関係閣僚にあっては、特定技能制度や育成就労制度が、人手不足に悩む国内企業と、我が国で働こうとする外国人材の双方にとって、真に利用しやすく、魅力あるものとなるよう、この基本方針に基づき、令和9年の運用開始に向けて、準備を着実に進めてください。

また、大都市圏への外国人材の過度な集中を避け、人手不足が特に深刻な地方において、外国人材の受入れが地域産業の振興につながるよう、就業環境の改善や外国人との共生施策の推進についても、各省庁から必要な支援をお願いをいたします。」と述べ、令和9年の運用開始に向けた準備を指示した。

特定技能制度及び育成就労制度に係る制度の運用に関する基本方針の概要

1 両制度の意義・受入れ分野に関する事項

【特定技能制度について】

○ 特定技能制度の意義は、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人によ

り不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)において、一定の専

門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することである。

○ 特定技能制度の特定産業分野は生産性向上や国内人材確保のための取組を行った

上でなお人材を確保することが困難な分野とする。

【育成就労制度について】

○ 育成就労制度の意義は、特定産業分野のうち、外国人にその分野に属する技能を

本邦において就労を通じて修得させることが相当である分野(育成就労産業分野)に

属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、

育成就労産業分野における人材を確保する仕組みを構築することである。

○ 育成就労外国人の受入れは、特定産業分野のうち、特定技能1号水準の技能を3

年間の就労を通じて修得させることが相当である分野(育成就労産業分野)に限って

行う。

○ 育成就労において派遣形態での受入れができるのは、季節的業務に従事させる必

要がある分野に限られる。

【両制度の共通事項について】

○ 分野別運用方針で、人手不足の状況を踏まえて受入れ対象分野を定める。

○ 分野別運用方針において、原則として5年ごとの受入れ見込数を示し、受入れ見

込数は外国人受入れの上限数として運用する。

2 受け入れる外国人材に関する基本的事項

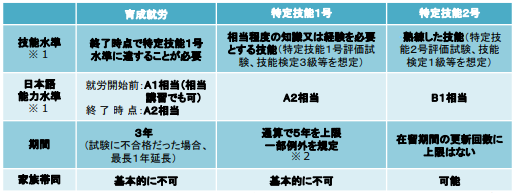

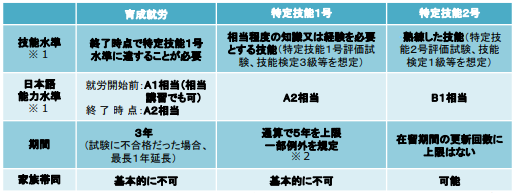

○ 1号特定技能外国人、2号特定技能外国人、育成就労外国人について、求められ

る技能及び日本語の水準、在留期間、家族帯同の可否等についてそれぞれ定める(整

理すると以下の表のとおりとなる。)。

※1 技能・日本語能力に関する水準は試験により確認する。試験は分野別運用方針において定める(分野

の実情に応じて上乗せ可能)。

※2 妊娠・出産等に係る期間は、通算期間に含めない。また、特定技能2号評価試験等に不合格になった

場合、一定の要件の下で最長1年の在留継続を認める。

3 受入れ機関に係る施策等に関する基本的事項

○ 特定技能外国人の受入れ機関は、特定技能外国人に職業生活上、日常生活上

又は社会生活上の支援を実施する義務がある。

○ 育成就労外国人の受入れ機関は、育成就労計画に基づいて育成就労を行わせ、

目標とする技能及び日本語能力の試験を受験させる義務がある。

○ 育成就労制度における転籍制限期間(1年~2年)は各受入れ分野において

定める。

4 制度運用に関する関係行政機関の調整に関する基本的事項

○ 法務省は、特定技能外国人等の実態に係る情報を収集し、関係機関と共有し、

適切な連携をする。

○ 厚生労働省は、都道府県労働局等を通じて受入れ機関等を適切に監督する。

○ 法務省及び厚生労働省は、育成就労計画の認定制や監理支援機関の許可制を

適正に運用する。

○ 外国人育成就労機構は、主務大臣等の委託を受けて育成就労に関する権限を

包括的に行使する。

○ 分野所管省庁は、特定技能制度及び育成就労制度に係る分野別運用方針にお

いて、受入れ機関等に課す上乗せ要件を設定する。

○ 法務省、厚生労働省等は、悪質ブローカー等の排除を徹底する。

○ 送出国との間で二国間取決め(MOC)を作成し、送出しの適正化等に関す

る取組を推進する。

○ 各分野における人手不足の状況の継続的な把握に努め、その状況等を踏まえ

て、必要な時は外国人の受入れを停止又は再開する。

○ 外国人の受入れ状況を継続的に把握し、問題が生じた場合においては関係機

関が連携して適切な対応を取る。

○ 受入れにより行方不明者の発生や治安上の問題が生じないよう関係機関は、

情報の連携及び把握に努める。

5 その他の重要事項

○ 大都市圏に人材が過度に集中しないよう配慮に努める。

○ 外国人及び受入れ機関は、公租公課を支払う責務があり、制度所管省庁は、

これらの者が納付すべき公租公課の未納を防ぐため、関係行政機関と連携の

上、必要な措置を講じる。

○ 被送還者の自国民引取義務を適切に履行していない国からの受入れは行わ

ない。

○ 改正法の施行後一定の期間が経過した際には基本方針の見直しを行う。

組織委員会は6月20日から22日の3日間、アクションスポーツの国際競技会「X Games Osaka 2025」を、京セラドーム大阪で開催する。スケートボード、BMX、Moto X(フリースタイルモトクロス 競技のモトエックス)の世界トップアスリートたちが集結し、それぞれ技を競う。

組織委員会は6月20日から22日の3日間、アクションスポーツの国際競技会「X Games Osaka 2025」を、京セラドーム大阪で開催する。スケートボード、BMX、Moto X(フリースタイルモトクロス 競技のモトエックス)の世界トップアスリートたちが集結し、それぞれ技を競う。