マーケティングの代表格である「展示会」は、どのような役割を担い、なぜ必要なのか。この根本的な問いに対して、長年にわたり展示会ビジネスを手掛けてきた堀氏と管埜氏が対談を通じて思いを語る。展示会ビジネスの魅力とは何か、未来の展示会とはどのような姿なのだろうかを問う。(聞き手=池上龍朗)

※本記事は展示会専門紙『見本市展示会通信』に掲載した内容を編集したものです。

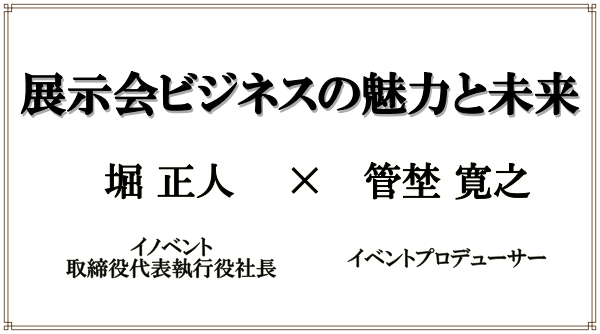

展示会産業の経済効果について

ーー今日は話を絞ってまず展示会の経済効果についての見解をお伺いできればと思います。それと、そもそも展示会って儲かるのか、という基本的な疑問も気になります。

管埜 展示会が儲かるか、それとも展示会を利用して儲けるのか。その辺を整理して話すといいかもしれません。オーガナイザーとしては、展示会はビジネス的にすごく有利な商売だと思います。特にキャッシュフローの面で有利ですし、成功すれば毎年安定した収益が見込めます。

一方、出展者にとっても、例えば全国に営業所を設置するより、展示会に出展した方が効率よくビジネスチャンスをつかめます。投資効果を考えると、展示会は非常に意義のあるマーケティング手段と言えます。さらに来場者にとっても、展示会は一箇所で多くの製品やサービスを比較したり、詳しい話を直接聞けたりする効率的な場ですよね。ネットだけでは得られない情報や体験ができます。

だから、オーガナイザー、出展者、来場者、すべての立場で見ても、展示会は大きな価値があるビジネスだと思います。

管埜寛之氏 堀 それが総合的な魅力なんですよね。

管埜 展示会って、主催者にとっても来場者や出展者にとっても効率が良くて、とても価値のあるメディアですよね。

堀 特に主催者にとっては、継続的に利益を確保できるビジネスモデルになっていますよね。キャッシュフローの面でも、経営の安定感がある。

管埜 はい。一方で、出展者にとっては全国に営業所を設けるよりも、展示会に出る方がコストパフォーマンスが高い。効率的に新しいビジネスチャンスを見つけられるし、ROI(投資収益率)を考えても非常に良い手段です。

堀 来場者にとっても、一か所でさまざまな製品やサービスを比較できるのが便利ですよね。それに、「偶然の出会い」や「新しい発見」がビジネスに繋がることもある。

管埜 その「偶然の出会い」がまた展示会の魅力ですよね。それぞれにとってWin-Winの場になっている。

堀 それに、展示会の力を考える上で、やっぱり経済効果の数字が大事ですよね。個人でも自分自身の身長や体重を知っているように、展示会産業がどれだけの影響力を持っているかその実態の数字を把握する必要があります。

管埜 確かにそうですね。展示会がどれだけの経済効果を持っているのか、ちゃんと数字で示せれば、業界全体の理解も深まります。例えば、海外では展示会の経済効果を具体的な数字でしっかり示しているところが多いです。

堀 日本では残念ながらまだそこまで成熟していないですよね。展示会産業の「国勢調査」みたいなものが必要なんじゃないかと思います。

管埜 同感です。国や行政が主体となって、「経済効果」を調査して「この展示会はこの地方にどれだけの経済効果をもたらすか」などを具体的に把握するべきです。

堀 実際、海外の例を見ると、展示会がGDPを押し上げるだけでなく大量の雇用も生み出しています。ここにも注目したいです。

管埜 例えば2018年のデータだと、世界での展示会の経済規模は直接支出だけで約20兆円。展示会に関わる直接GDPは約810億ドル(日本円で約12兆円)で、130万人以上の雇用を生み出しているとされています。これを国別GDPランクで比較すると、世界で56位に相当する規模のビジネスなんです。

日本の展示会産業の規模について、堀さんとも相談しながら、「これを日本にあてはめるとどんな数字になるのか?」という話をしています。ざっくり計算すると、例えば展示会の来場者数は年間約1000万人くらいかなと。直接的な支出、つまり展示会関連の費用や出展者・来場者の旅費を含めると、約7000億円くらいになるんじゃないかと思います。

堀 それに間接的な費用を加えて計算すると、国内展示会産業の経済規模は日本全体のGDP(約557兆円)の0.2%、つまり1兆円くらいになります。

管埜 雇用も直接的には延べ約10万人くらいですかね。ただ、この数字が正確かどうかはわからないので、もっときちんと調査が必要だと思います。東京ビッグサイト単独の経済効果調査では年間6.5兆円(2007年)という数字もあるようで、それをベースに考えると10兆円弱という考え方もありえますね。

堀 その通り。現状では、展示会の経済効果や規模について、具体的なデータがまだ十分ではないので、国や行政にも協力いただきながら業界全体でしっかり取り組む必要があると思います。展示会がどれくらいの経済インパクトを持つのか、もっと正確に把握できると良いですね。

管埜 例えば、アメリカでは「Center for Exhibition Industry Research(CEIR)」という研究機関が、全米の展示会産業データを定期的にまとめています。現在ではコロナ前の2019年を基準にして、四半期ごとの回復状況を出しているんです。日本でもこういう第三者機関を作って、業界全体のデータを収集・分析する体制を整えるべきだと思います。

堀 確かに、日本にもそういう組織が必要ですね。そういったものがあれば、業界全体の成長や課題をより明確にできそうです。

管埜 展示会産業に関して、日本でももっとデータを収集・分析する仕組みが必要ですよね。例えば、野村総研や日本総研のようなリサーチ会社と連携して、展示会の経済的なインパクトを具体的に測る仕組みを作るべきだと思います。

堀 確かにそうですね。展示会産業はGDPや雇用にも影響を与える誇らしい産業のひとつなんですから、もっとしっかりとした基盤、業界環境の整備が必要ですよね。

堀正人氏 管埜 官公庁でも数字の把握はしていますけど、例えば来場者のデータが十分に含まれていないとか、数字が小さく見える問題もあります。それをきちんと補完して、直接的・間接的な経済効果や雇用も含めた総合的な数字を出してほしいですね。

堀 本当にその通りです。UFI(国際見本市連盟)のような国際基準を取り入れるべきだと思います。

管埜 例えば、観光庁が以前に発表した数字では、展示会産業の規模が1120億円(2009年)程度とされています。一方で、(一社)日本イベント産業振興協会のデータだと3077億円(2009年)くらいです。こうしたバラつきをなくすためにも、データを再構築する流れが必要ですよね。

堀 日本でも展示会産業の実態をきちんと把握し、世界に近づけていくべきだと思います。

管埜 今後はより具体的で最新のデータをベースに、展示会産業の重要性をしっかりと示せるようにしていきたいですね。例えば雇用の話なんかも、10年前には全然話題になってなかったと思います。でも、例えば東京ビッグサイトの中型規模の展示会では。実際に何人が働いているのか、そういった事実も反映していきたい。それを考えるとすごい数の人が関わっているんですよね。

堀 そうですよね。でもそのデータって、ちゃんと集計されてないことも多いですからね。

管埜 そうなんです。それこそ間接的な経済効果やシステム会社、また清掃会社なども含めて、どれくらいの人が関わっているのかをきちんと見ていき、それらの数字もきちんと把握する必要がありますよね。そういう影響をしっかり示すことで、展示会がどれだけ大きなインパクトを持つかを伝えられるはずです。

最近、UFIの発表でも、アジアの展示会場面積がヨーロッパを超えたという話がありましたよね。なのに日本はどうしてこう停滞してるんだ、という声も出てきますよね。

――経済効果をしっかりと示して、「これだけの価値があるんだから、もっと投資するべきだ」というメッセージを発信していくべきです。ぜひこれをきっかけに、もっと大きな動きに繋げていきたいですね。

理想の展示会

ーーそれでは、次のお話にいきましょう。「理想の展示会」のお話でしたね。

管埜 まずは私から。アメリカ系のイベント会社で働いていたときの話なんですけど、そこのCEOがすごく先見性のある人で、会社のビジョンをしっかり持ってたんです。そこには3つのビジョンがありました。

1 Education First 2 Interactive Show Floor 3 Year-round Community

というものです。

堀 「教育を第一に / Education First」というのは具体的には?

管埜 例えば展示会場の中でオープンセミナーをやったり、別の部屋で基調講演をしたり、いろんな形の教育を提供するんです。そうすることで、質の高いお客さんが集まりやすくなる。その分野に興味や関心のある人が集まるので、結果的に展示会の価値も上がるんです。

堀 なるほど、そういう視点で考えると、展示会の本質を問いただし、そのものの形が変わりますね。

管埜 2つめが展示会場における「インタラクティブな要素」です。例えば、製品デモやシミュレーション、来場者が実際に体験できるコーナーを作るとか、出展者同士のコラボが見られるショーケースを設けるとか。そういう仕掛けがあると、来場者と出展者のつながりがより深くなりますよね。

堀 それは確かに面白いですね!

管埜 さらに、3つ目が「Year-round Community」っていう考え方も取り入れていました。展示会って普通は3日間とか5日間のイベントですけど、その前後でSNSやグループ活動を通じてつながりを続けるんです。これによって、展示会の価値が広がっていき、年間を通じたコミュニケーションにつながると。

堀 それ、まさに新しい展示会の形ですね。教育、インタラクティブ、そしてイヤーラウンドコミュニティ。この3つを軸にすれば、AIやDXを使ってさらに高度化できるアイデアですね。

管埜 そうなんですよ。単なる展示会ではなく、セミナーやコンテンツ、多様な要素を組み合わせて、新しい価値を提供することが重要だという。その会社では主にIT分野の展示会を手掛けているので、技術革新が多く、こういったアイディアがより効果的だったのでしょうね。

堀 本当に、展示会を成功させるための大事なヒントですね。

管埜 90年代の中頃の話なんですけど、特にIT系のイベントが多かった時期なんですよ。例えばJavaの開発者向け会議(JavaOne)とか、COMDEXとか、まあそういうのがありましたね。それが

堀 それって、成功的な展示会の基礎的なチェックリストみたいな感じですね。主催者でも参加者でも、それがしっかりしてないとダメってことですね。

ーーところで、理想の展示会に欠かせないポイントって何だと思いますか?

管埜 僕にとって、展示会っていうのはあくまで「場」を提供するものなんです。主役は出展者で、彼らが自由に自分たちの可能性を追求できる場を作る。それが一番大事だと思います。

堀 それって、出展者の満足度をどう高めるかがポイントですね。

管埜 それが展示会として成功するための基本だと思っています。出展者と来場者がしっかり繋がる場を提供する。それがオーガナイザーの役割です。

―― なるほど。じゃあ、主催者、出展者、来場者、それぞれの視点から見た理想の展示会ってどういうものだと思います?

管埜 やっぱり、今の世の中にまだ存在していないものを作ることですかね。例えば新しい産業とかテーマを見つけて、それを形にしていく。AIとかもそうですよね。ただ「AI」ってひと言で言っても、医学用なのかビジネス用なのか、教育用なのかで全然違いますよね。そういう新しいカテゴリーを取り入れる展示会が理想的ですね。まだ日本ではそこまで進んでいませんけど、中国ではもうそういう動きが始まっています。だから、そういうアンテナを張ることも主催者にとって重要なんですよ。

堀 本当にそうですね。新産業を見据えた展示会は、これからどんどん求められると思います。

――例えば「ラーメン産業展」もそうです。その展示会をきっかけにラーメン協会ができて表彰までされてたじゃないですか。あれも、展示会が業界全体に与える影響のいい例ですよね。展示会が新しいメッセージを発信する場になったり、国や地域の施策を支える場になることも重要だと思います。例えば、九州で毎年半導体産業をテーマにした展示会を開くとか。人材育成も含めて、そういった場が求められているんじゃないでしょうか?

堀 出展者にとっても、参加するだけで購買が保証されるような展示会が理想ですよね。主催者がバイヤーと出展者を事前にマッチングして、効率的に商談が進むような仕組みがあれば、展示会の価値が一層高まりますね。

管埜 確かに。ソーシャルメディアやAIを活用して、来場者と出展者が事前に商談のアポイントを取れる仕組みを作ると、展示会に行く前からスケジュールが組まれるので、より効率的になりますね。

堀 それは、理想的ですよね。テクノロジーを活用すれば実現可能ではと思います。例えば、展示会に参加することで商品やサービスが業界や国から認定される仕組みなんかも面白いですよね。

――確かに。特にB to Bの展示会では事前に情報を共有したり、つながりを作ったりする仕組みがあると良いですよね。展示会の形って、今後どう変わっていくんでしょうか。従来のように人がたくさん集まるだけじゃなくて、もっと効率的な方法も出てきそうですよね。

管埜 そうですね。例えば、入場したらすぐに商談が自動的に進むとか、ITを活用すればもっとスムーズな形が実現できるかもしれません。でも、その一方で偶然の出会いや発見も展示会の醍醐味ですよね。

堀 まさに「偶発的な発見があるドンキホーテ的な効果」ですね。探してみたら「あれ、こんな面白いものがあるんだ!」みたいな偶然のワクワク感。それも展示会の重要な要素だと思います。

管埜 昔は商談室やマッチングシステムなんかが流行りましたけど、最近はあまり見かけなくなりましたね。でも、そういうクローズドな場も展示会の中にあって良いんじゃないかと思います。

堀 広い会場で自由に動き回れる部分と、静かな商談スペースが共存するような展示会が理想かもしれません。

管埜 そう考えると、いろんなニーズに応えるための空間作りが大事になってきますよね。

堀 商談中って、競合相手に商談をしているところを見られたくないっていう来場者・バイヤーの方は、結構いますよね。例えば、あるメーカーと話しているところを他社に知られるのを避けたいとか。

管埜 なるほど。だから商談はクローズドなスペースで行われるべき、っていう考え方もありますよね。例えば、部屋を用意するとか、そういう仕組みを作ることが必要かもしれません。

堀 現実的にはそういう形が多いですよね。でも一方で、オープンな空間も必要じゃないかって意見もありますし。

管埜 そうですね。クローズとオープン、この両方が共存する展示会が理想なんでしょうね。

堀 そのバランスをどう取るかが、これからの課題になりそうですね。

管埜 例えば、日本ではインターネット関連の展示会「INTEROP」を1994年に初めて開催したんですよ。もともとはアメリカ発のイベントなんですが、今でもイベントとして残っているのは日本だけなんです。他の国では淘汰されてしまいました。

堀 それはすごいですね!どうやって続けてこられたんですか?

管埜 やっぱり継続する力ですよね。それと、当時は会場に物理的なネットワークをどう設置するかっていう技術的な課題もあって、初めての挑戦だったんです。光ケーブルを天井に這わせるような作業をしたんですけど、日本のチームがアメリカのスタッフが驚くほど早く効率的にそれをやり遂げたんですよ。アメリカの本社がその日本のチームを向こうに呼びたいくらいだったんですね。日本人の仕事の丁寧さとか効率の良さには感心されましたね。会場費が高いからこそ短い時間で効率よくやる必要があったのも一因ですけど。

――「ShowNet」(Interop内のコンテンツ) っていう仕組み、本当にユニークな仕組みですよね。これ、最初の年からすごかったんですか?

管埜 はい、想像以上に大変な運営でした。当時はWi-Fiなんてなくて全部有線でしたからね。一つひとつ出展者のブースにケーブルを引かなきゃいけなくて、すごく大変だったんですよ。

しかも、そのケーブルってめちゃくちゃ太くて、一人では運べないくらいなんです。それを電気屋さんが頑張って作業してくれたんですけど、日本のやり方が効率的すぎて、アメリカから来たチームが驚いていました。「どうしてこんな短時間でできるんだ?」って。日本人として誇りに思いました。一つの形式と新しい技術の間をうまくつなぐ役割があるんだなと感じました。

堀 まさにそうです。過去の成功例や新しいモデルを活用して、業界全体が前に進むきっかけになればいいですよね。価値のある展示会って、競合がいる中でどう優位性を出せるかが重要ですよね。良い展示会には、出るべき出展者が集まるし、業界の縮図みたいな役割があります。

管埜 確かにそうですね。良い展示会には、その業界をリードする出展者がしっかり集まっていますよね。それが展示会の基盤というか、大事な部分だと思います。例えばCOMDEXでは、最初から出展している企業が優先されて、最良の場所を選べる仕組みが徹底されていました。それってシンプルだけど、出展者にとっては大きなモチベーションになっていたと思います。

堀 そういうルールがあると、公平性も感じられるし、長期的な視点での継続にもつながりますよね。あと、同じ商材を扱う企業でも、予算の立て方や優先順位の付け方が全然違っていて、それが展示会の内容や成果に影響するのが面白いですよね。

管埜 確かに。主催者の哲学や過去の経験を若手に伝えるのは、すごく意味がありますよね。それこそ展示会の価値を次の世代に引き継ぐために必要なことかもしれません。

――興味深いお話をありがとうございました。

(③に続く)